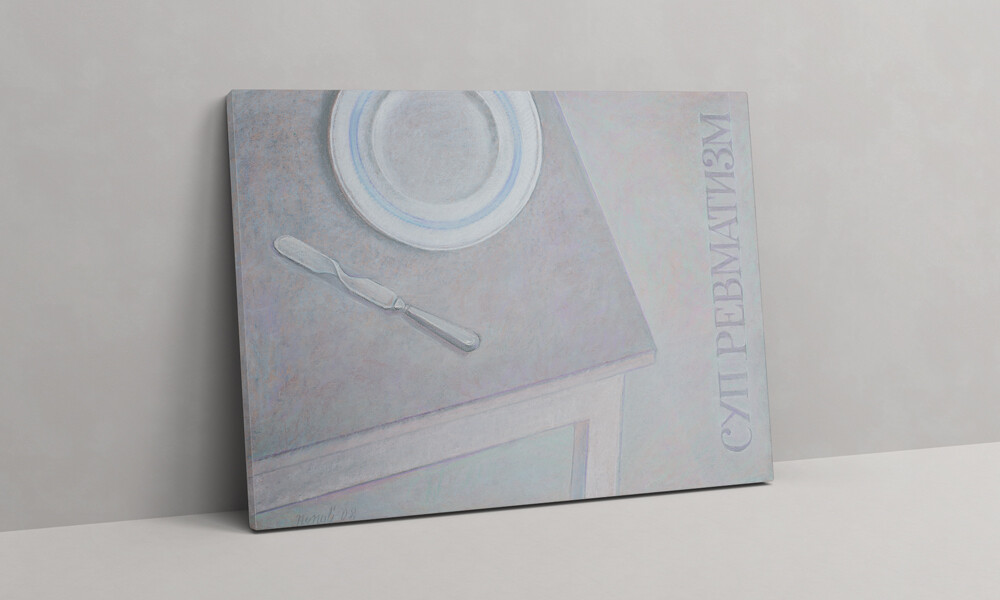

Обращение А. Попова к русскому авангардизму могло носить не только вполне серьезный, как в «Коробейниковом переулке», но и иронический характер. Так, его пастель «№ 15. Супревматизм» – это шутливая вариация на тему одного из известнейших направлений авангардистского искусства.

На небольшом листе бумаги А. Попов раскладывает термин «супрематизм», придуманный К. Малевичем и ярче всего воплощенный в его знаменитом «Черном квадрате», на два слова, а затем добавляет еще одну букву.

В результате серьезное теоретическое понятие превращается в слова «суп» и «ревматизм», которые становятся своеобразным заголовком картины.

Художник буквально запечатлевает тарелку из-под супа и скрученный (как бы от боли) нож. Одновременно, используя простые геометрические формы бытовых предметов, мастер выстраивает конструкцию в стилистике супрематизма, суть которого заключается в комбинации разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний.

Смешение массового и элитарного вообще чрезвычайно характерно для постмодернистской иронии, фундамента постмодернистского мышления, в парадигме которого и сформировался сам А. Попов как художник.

Произведение демонстрирует тесную связь слова и образа, т.е. подключается к теме, которую трактовали многие московские неформальные художники старшего по отношению к А. Попову поколения, в частности его учитель Михаил Рогинский, также любивший вкраплять фрагменты крупных надписей в свои картины.

Стоит отметить, что А. Попов отказывается от насыщенных локальных цветов, которым отдавал предпочтение К. Малевич и его последователи в своих супрематических работах.

Вместо этого он фокусируется на раскрытии возможностей материала – мягкости перламутровых переливов такой нежной техники, как пастель. Мастер не воспроизводит буквально принципы супрематической живописи, он свободно жонглирует ее тропами. В результате возникает очень тонкая колористически работа, похожая на взвесь голубовато-розоватых оттенков. Ироничное содержание и утонченная форма контрастируют, но это противоречие лишь усиливает выразительный эффект произведения.

Автор: Анастасия Курьянова / Искусствовед

Аспирантка программы «История и теория культуры, искусств» Европейского университета в Санкт-Петербурге, выпускница искусствоведческих программ магистратуры и бакалавриата НИУ ВШЭ в Москве, участница всероссийских и международных научных конференций в области истории искусств.

Статьи об искусстве

45 работ А. Попова в коллекции Эрмитажа

В 2012 г. в дар Эрмитажу была передана коллекция Жоржа Мачере и его супруги Надежды [...]

Фев

Записки художника

Разговор с другом-поэтом. В живописи нельзя рассчитывать на благополучие

Дорогой друг, слово «живопись» я понимаю буквально: живо писать красками. Занимаясь живописью, я стараюсь находиться [...]

Фев

Выставки художника

Выставка «Гастроном» Александр Попов в Grand Palais. Париж 1992 год

Продолжение однодневной выставки «Гастроном», которая прошла в 1990 в Москве. В 1992 экспозиция «Гастроном» была [...]

Май

Истории из жизни

О. Кипренский. Любви все возрасты покорны

В 1816 г. О. А. Кипренский, крупнейший русский художник-романтик, в качестве пенсионера императрицы Елизаветы Алексеевны [...]

Июн

Статьи об искусстве

Вспышка цвета. Пастозная фактура и открытая кисть

Образно, сюжетно «Зажглись фонари» А. Попова – это парафраз «Звездной ночи над Роной» кисти Ван [...]

Окт

Выставки художника

Выставка «Фактура времени» в лабиринте рефлексии. ЦДХ Москва 1996 год

Весной 1996 года в Москве, в конце апреля, в зале Центрального Дома Художника прошла выставка [...]

Май