Русский, или советский, поп-арт – это очень спорный термин, своеобразный кот Шрёдингера в истории отечественного искусства: поп-арта в его классическом понимании в советской культуре не могло существовать и все же, кажется, он был.

В советском обществе эпохи застоя и дефицита отсутствовала развитая культура потребления. Однако массовой, типовой продукции, напротив, было очень много. Все носили одни и те же ботинки и жили в одних и тех же типовых панельных домах. А в центре поп-арта как раз и стоит массовый вкус населения, противопоставленный всему элитарному и уникальному.

Одним из первых и ключевых мастеров русско-советского поп-арта стал Михаил Рогинский. Мир советского быта оказался для него бесконечным источником художественных образов.

Он особенно прославился своими «портретами вещей» – чайников, бутылок, стульев, примусов, газовых плит. М. Рогинский писал их намеренно грубо, упрощенно, почти наивно – его художественный язык отвечал сути вещей и восприятию живописцем реальности. По его словам, он стремился довести работы до такого состояния, чтобы они совсем не были похожи на живопись. М. Рогинский часто сопровождал изображения крупными надписями, которые могли занимать вплоть до половины холста, усложняя смысл картины и в то же время уподобляя ее типичному советскому плакату или вырезке из газеты. Несмотря на тусклые цвета, намеренную небрежность кисти и общее угнетающее настроение картин мастер не обличал в полотнах советский строй, а после эмиграции во Францию его «портреты вещей» вообще окрасились ностальгией.

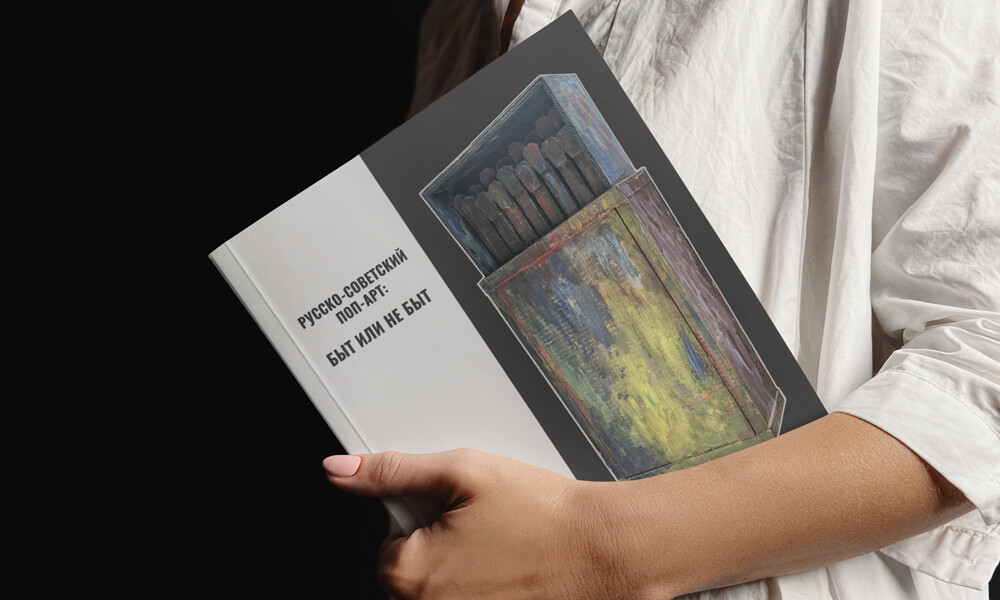

М. Рогинский одним из первых среди русских художников стал создавать т.н. реди-мэйды, т.е. он брал предметы быта и придавал им новое художественное значение, объявлял произведениями искусства (пожалуй, самый известный образец реди-мэйда – это «Фонтан» Марселя Дюшана). Один из таких реди-мэйдов принадлежал А. Попову, ученику М. Рогинского, продолжившему в своем творчестве некоторые разработки учителя. Из коллекции А. Попова происходят «Спички» – крупный, в разы больше настоящего, картонный коробок со спичками, раскрашенный или, вернее сказать, забрызганный краской, словно палитра живописца.

А. Попова, как и М. Рогинского, привлекало все самое обыденное в повседневности: старые кеды, мятые банки, рваные газеты, мясорубки, шапки-ушанки, знакомые по творчеству учителя примусы.

Он писал жестянки, разбросанные на деревянном полу, изображал башни из банок из-под импортных напитков типа Кока-Колы (ответ банкам с супом «Кэмпбелл» Энди Уорхола). Тем не менее в поп-артистских работах А. Попова заметна совсем иная интонация, нежели в произведениях его наставника, – не медитативная и констатирующая факт существования вещи, а ироничная, даже издевательская. Она очевидна и в способе экспонирования работ – так, на выставке, организованной художником в одном из московских гастрономов в 1990 г., картины с изображением рядов и башен банок с напитками и съестным помещались на пустые, «голодные» стеллажи времен перестройки.

А. Попов подходит к поп-арту как бы с разных ракурсов, смотрит на предметы сквозь призму различных художественных традиций. Он то ведет прямой диалог с художниками, которые задавали тренды поп-арта на Западе, то продолжает местную линию, развиваемую его учителем. А. Попов изображает консервные банки со всей тщательностью и вниманием к игре света и фактур, присущими какому-нибудь голландскому натюрмортисту XVII века. При написании коробка с рассыпанными спичками живописец добавляет мистически-романтические эффекты за счет таинственного полусвета. Примус, статуэтка пионерки и мясорубка сочно и декоративно, по-матиссистски рисуются на фоне насыщенно-синей стены.

Художник придает новые смысловые пласты и значения простым вещам, ему недостаточно просто их портретировать, изображать вещь в себе.

Образ веника и совка за счет игры слов становится пространством политического высказывания, а «Ностальгия по Арбату», запечатлевающая на грязном сером фоне сливную трубу, сочится менее прямолинейной иронией: культовое место для советской интеллигенции и культуры, «отечество» Булата Окуджавы представлено мятой металлической трубой – получается насмешливая синекдоха. Бытовые предметы перестают быть просто бытовыми, просто предметами. Они становятся инструментом осмысления реальности и реагирования на нее, способом высказывания позиции и полем художественного упражнения.

Автор: Анастасия Курьянова / Искусствовед

Аспирантка программы «История и теория культуры, искусств» Европейского университета в Санкт-Петербурге, выпускница искусствоведческих программ магистратуры и бакалавриата НИУ ВШЭ в Москве, участница всероссийских и международных научных конференций в области истории искусств.

Статьи об искусстве

Супрематизм вчера и сегодня. Художник на гребне волны

В 1915 г. на выставке с необычным названием «0,10» Казимир Малевич представил свой знаменитый «Черный [...]

Авг

Записки художника

Невидимые волны. Пустынное шоссе и электричка от Загорска к Москве

В 1987 году у меня состоялась совместная с Андреем Медведевым выставка «Живопись 87». Она прошла [...]

Ноя

Истории из жизни

К.П. Брюллов. Таланту все прощается

К.П. Брюллов обладал импульсивным характером и не стеснялся в выражениях. Мог ради развлечения начать стрелять [...]

Июн

Истории из жизни

Караваджо. Бунтарь без причины

Микеланджело Меризи да Караваджо – enfant terrible мирового искусства, обладавший взрывным темпераментом. Однажды он попал [...]

Июн

Статьи об искусстве

Аллегория упадка. Натюрморт с черепом коня

Натюрморт А. Попова «Колесо. Череп коня. Топор» многослоен с точки зрения считываемых смыслов. Так, художник [...]

Фев

Статьи об искусстве

Правильно ли теоретики культуры смотрят на искусство?

До 1980-х гг. искусство народов Африки, Австралии, Океании, Мезоамерики называли примитивным, и в этом определении [...]

1 Комментарий

Май