Разговор о коллекционерах в послевоенном СССР следует начать с проблематизации юридического статуса собирательской деятельности. Открыто обсуждать данный аспект жизни советских людей начали в 1980-х гг., когда решалась судьба организации общества коллекционеров и создания музея частных коллекций при ГМИИ. Выяснилось, что правовой статус коллекционера не решен: действующий закон МК требовал наличия у собирателей специальных разрешений, получить которые было практически невозможно; передавать предметы в государственные реставрационные мастерские частным лицам не разрешалось; нумизматам под страхом уголовного наказания запрещалось приобретать предметы стоимостью выше 5 рублей.

В прессе с 1950-80-х гг. можно встретить три наиболее характерных типа коллекционера: 1) преступник/спекулянт – романтический герой уголовной хроники или чиновник, отмывающий деньги посредством покупки художественных произведений; 2) чудак, переменивший за 10 лет всего пару рубашек, охотник до жемчужин мирового искусства в антикварных лавках и домах знакомых; 3) меценат, подаривший свою коллекцию стране. В свою очередь, покупка современной «неофициальной» живописи в советской прессе замалчивалась; о продажах с выставок «формалистов» говорили лишь в отношении иностранцев, неизменно осуждая подобную деятельность.

Если представить себе концепцию «эволюции» советского коллекционера, то в значительной степени она могла бы соответствовать жизнеописанию главного героя цикла В. Солоухина «Черные доски», прошедшего путь от птичьих яиц до древнерусской иконы. Птичьи яйца могли заменить спичечные коробки, записки и другие предметы быта. Конечно, не все «эволюционировали» до покупки живописи или скульптуры, что не позволяет нам отобрать у наших героев гордое имя «коллекционера».

В СССР существовало две сферы собирательства, которые получали самую активную поддержку со стороны государства: филателия/филокартия и бонистика (нумизматику в этом отношении следует вывести за скобки в силу того, что коллекционеры были вынуждены хранить у себя предметы из драгоценных металлов, что неизбежно приводило к конфликтам с советским государством). Во-первых, государство выступало монополистом в сфере производства данного предмета коллекционирования, что позволяло иметь прибыль в казну различных ведомств. Важно отметить, что знаменитая СФА (Советская филателистическая ассоциация), обладавшая правом «на торговлю советскими марками и другими предметами коллекционирования» была образована при Наркомвнешторге, затем состояла в ведомстве комиссиям по ликвидации последствий голода и помощи беспризорным детям. Во-вторых, предмет коллекционирования был дешев, соответственно, отвечал ориентации государства в отношении интересов рабочего класса.

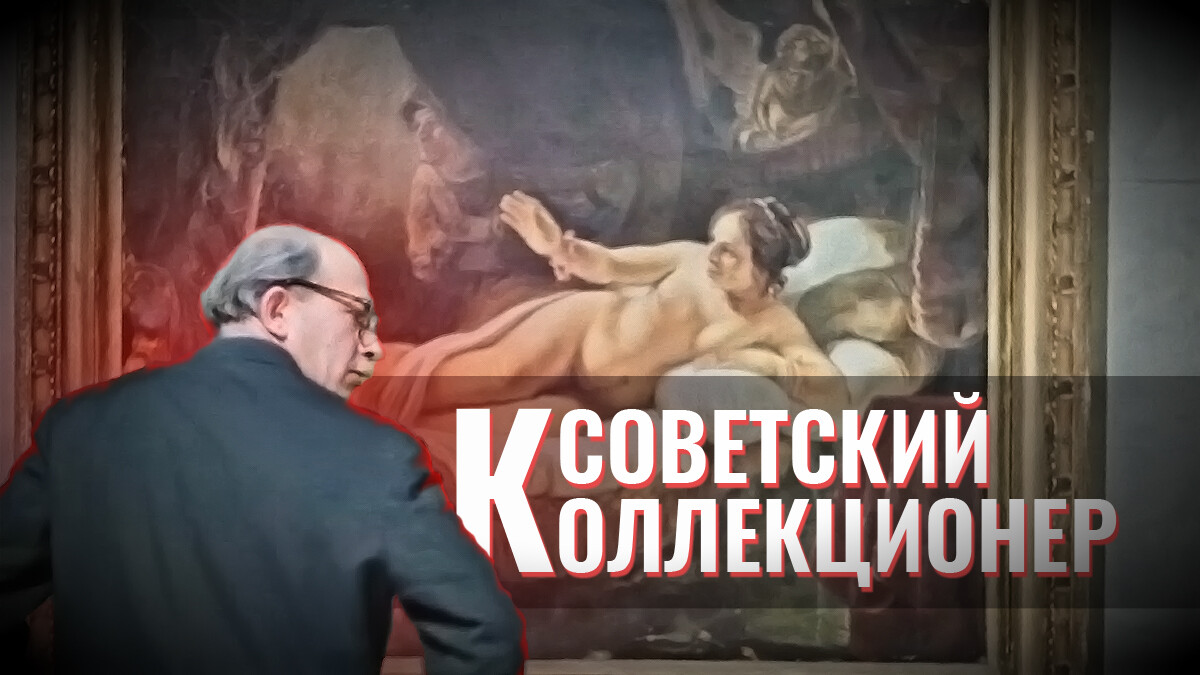

Уже в 1920-е гг. создается ряд филателистических обществ, имевших свои печатные органы, среди которых главным был журнал «Советский филателист», издание которого продолжалось вплоть до 1932 г. до ликвидации ВОФ (Всесоюзного общества филателистов) и возобновил свою деятельность с его возвращением в 1960-е гг. под названием «Советский коллекционер». Количество небольших сообществ коллекционеров-филателистов и бонистов вновь начало получать государственную поддержку, отмечало юбилеи, издавало справочники с адресами для упрощенной коммуникации друг с другом.

Любопытно отметить, что даже невинная деятельность по собиранию марок подверглась запрету в период 1930-40-х гг., описываемый В.З. Паперным посредством концепта «культуры 2», для которой была характерна иерархия, вертикализм и разнообразие; в то время как активную поддержку от государства она получала в периоды, описываемые как «культура 1», с ее стремлением к «горизонтальности», унификации человеческой жизни и деятельности, ориентацией на большинство. Подведем итог вышенаписанному. Хотя увлечение собирательством печатных знаков и нумизматики отмечается в России с XVIII в., важно понять, что только в СССР оно могло получить привилегированный статус. Если до революции престижным представлялось собирание предметов искусства, а нумизматика и подобные ей предметы занимали область исследователей, то в Советском Союзе 1920-х гг. произошло кардинальное переворачивание ценностей. Вместе с тем, в 1930-40-х гг. одинаковые трудности испытывали как коллекционеры живописи, так и филателисты/бонисты. Первые собирали свои сокровища по антикварным магазинам, квартирам знакомых; частные выставки были редким явлением вплоть до 1960-х гг.; в это же время вновь поднимают голову последние. Вероятно, именно это обстоятельство позволило им организовать в 1987 г. общий клуб.

—

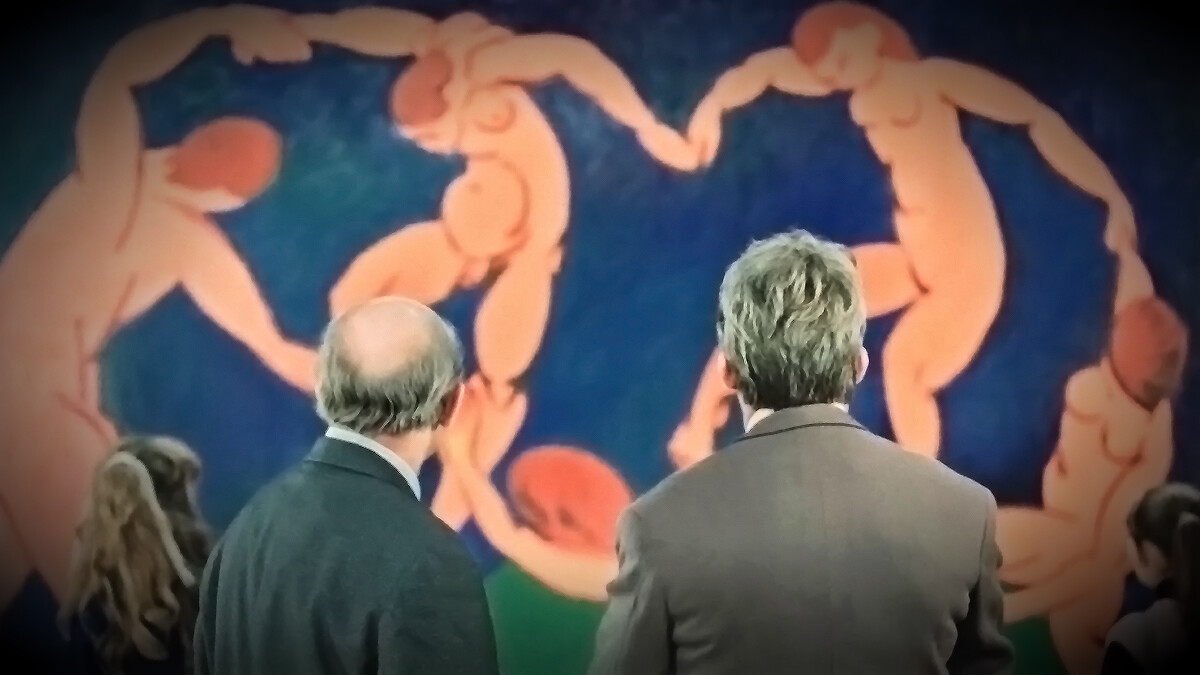

Главная иллюстрация кадр из видео «Старики-разбойники» (реж. Эльдар Рязанов, 1972 г.), канал Киноконцерн «Мосфильм»

Автор: Ангелина Лебедева / Искусствовед

Магистрант программы «История художественной культуры и рынок искусств» НИУ ВШЭ. Исследователь советского изобразительного искусства, музейной теории, истории коллекционирования. Участница международных и всероссийских конференций в области искусствознания.

Статьи об искусстве

Женщины в искусстве. Борьба за место под солнцем

В последние годы и даже десятилетия в искусствоведении наблюдается тренд на исследование творчества и деятельности [...]

Июн

Статьи об искусстве

Зимние пейзажи. Многообразие решений одного мотива

В рамках серии, посвященной видам Нескучного сада, один и тот же зимний пейзажный мотив, одну [...]

Дек

Выставки художника

Выставка «Живопись 87» смысл и бездомная красота вещей. Москва 1987 год

Совместная выставка в Объединении «Вернисаж» в 1987 году стала событием столичного масштаба, удачей для молодых [...]

Май

Истории из жизни

Караваджо. Бунтарь без причины

Микеланджело Меризи да Караваджо – enfant terrible мирового искусства, обладавший взрывным темпераментом. Однажды он попал [...]

Июн

Истории из жизни

Посланник Запада в Китае, или мастер на все руки

Джузеппе Кастильоне – итальянский художник 18 века, слава к которому пришла не в Европе, а [...]

Ноя

Статьи об искусстве

Натюрморт с японской гравюрой. Насыщенный лаконизм

А. Попов высоко ценил искусство Джорджо Моранди. В творчестве видного итальянского живописца 20-го века он [...]

Июл