Александр Попов в московской выставке предстает не только как живописец, но и как художник, разрабатывающий жанр акции или художественного действа. Содержательно его акции связаны с темами «искусство в городе» или «город в искусстве».

Первый для Попова «выход в город» состоялся в августе 1974 года, то есть в ту пору, когда, согласно общественным нормам, уличная выставка была не просто непривычным явлением, но еще и «хулиганским деянием».

Однако не сильно заботясь о возможных последствиях, двадцатидвухлетний художник — тогда арбатский дворник — устроил, вопреки бытовавшим нравам, уличное представление своих живописных работ.

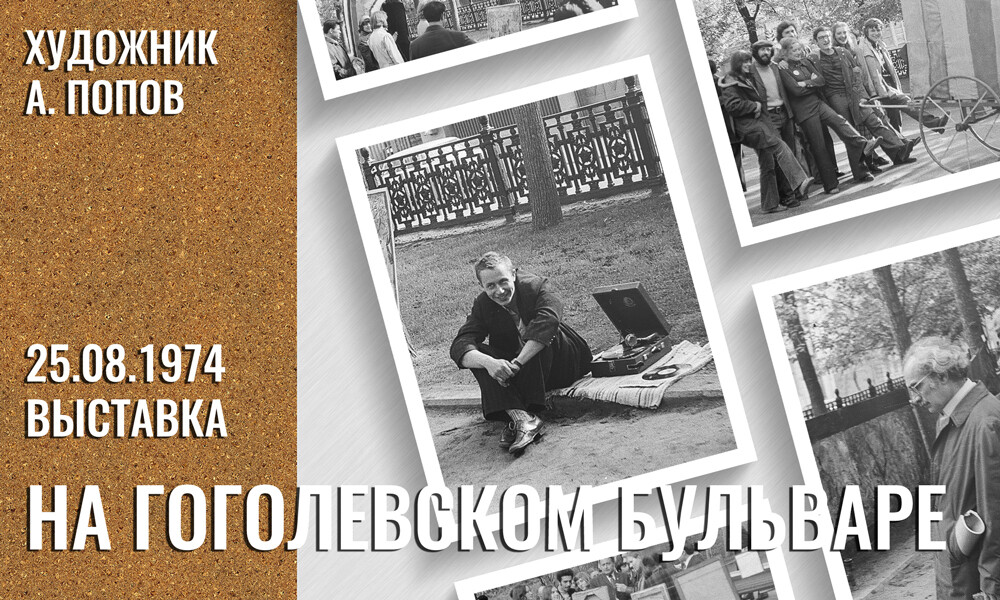

Более думая о радости для себя и друзей, чем о чём-либо ином, Попов совершил свою первую акцию в самом сердце старой Москвы, в её жизненной жиле, разместив там картины, привезённые на специально приготовленной для этого, покрытой разноцветным брезентовым тентом, повозке-арбе (тема Арбата). Громыхающая повозка была провезена художником по улицам Москвы (от Комсомольского проспекта до метро «Кропоткинская»), а друг художника, Сергей Миллер, снимал эту акцию на фотопленку. Сама же выставка-импровизация расположилась на Гоголевском бульваре. Стилизованная повозка с огромными красными колесами как бы связывала уличную выставку в настоящем с уличными действами бродячих актеров прошлого.

Очевидным отличием тогдашнего начинания Попова от вскорости последовавших за ним событий — «бульдозерной» и «измайловской» выставок — было то, что действовал он в одиночку и скорее с бесшабашностью авантюрной, рисковой, но весёлой затеи, чем с ответственностью продуманной, запланированной и далеко нацеленной акции. Соответственно здесь не было и круга единомышленников, объединённых этикой солидарности и «общего дела». В задачи акции не входило и привлечение к себе внимания «общественности» (ни своей, ни зарубежной), чтобы приобрести тогда уже почётный статус гонимого нонконформиста — «инакомыслящего». Все это, возможно актуальное для других, Попова не волновало — скандал не виделся желанным.

Целью выставки на Гоголевском бульваре была естественная потребность художника ознакомить публику, выходящую за пределы круга друзей, со своим творчеством.

Преобладало в общем-то здоровое желание и дальше спокойно заниматься живописью в свое удовольствие, не влезая ни в политику, ни в иерархию «большого искусства», ни в официальном, ни в неофициальном его понимании. Это был артистический жест художника, стремившегося к переживанию приключения и игры в их самоценности, вроде бы без всяких особо высоких «идейных» мотивов, кроме, пожалуй, одного — уже созревшего чисто эстетического, режиссёрского подхода к реализации предпринятой «вылазки».

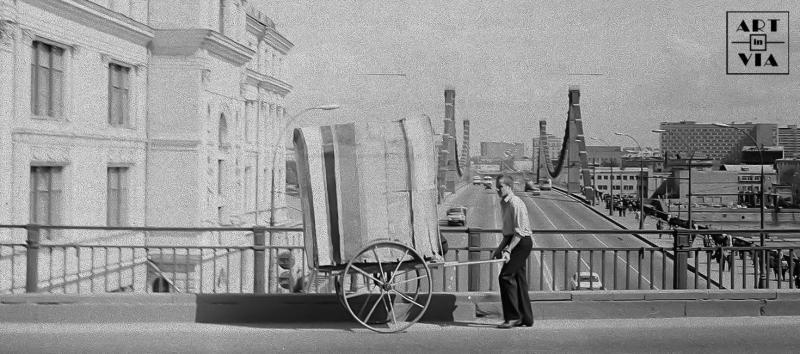

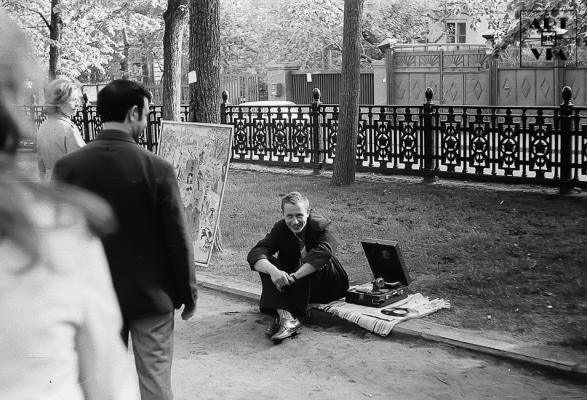

В первую очередь художника интересовал чисто зрелищный и экспериментальный опыт размещения живописи в городе и одновременно «на природе» московского бульвара — примерно в двухстах метрах от метро на натянутых веревках висели картины небольшого формата, а десяток работ, выполненных на больших листах оргалита темперой, просто стояли прислоненными к деревьям. Было воскресенье. Развешенные между деревьями картины (более двадцати работ) с интересом рассматривались прохожими и сидевшими до этого на бульварных лавочках игроками в домино, которых привлекли звуки патефона. Уже глубоко архаичный в начале семидесятых годов, красный патефон стоял на зелёном газоне и играл старомодные вальсы и песни: «Амурские волны», «Мишка, Мишка, где твоя улыбка…», «Дорогие мои москвичи». Зрители сами подкручивали ручку патефона. В повозке художник катал забравшихся туда детей.

Собравшиеся у картин группы людей оживлённо рассуждали о довольно необычных картинах — мастерски исполненных экспрессивных гротескных «видениях» — и довольно странном явлении — уличной выставке — в целом.

У картины с надписью «вино», остановились два милиционера, но их реакция ограничилась улыбкой. Публика была настроена достаточно доброжелательно, хотя проходящая подвыпившая кампания и пригрозила набить морду («для порядка»), но в итоге скандала удалось избежать. Тот на первый взгляд странный факт, что всё обошлось без «бульдозера» и прошло в приподнятой, вернисажной атмосфере, в общем-то вполне объясним. Советские «оборонительные» системы не всегда реагировали на авантюрные импровизации чудаков-одиночек. Своеобразный «синдром Руста», как известно, прошедшего все оборонительные кордоны и посадившего маленький самолет в центре Москвы.

Для Попова-человека состоялся праздник, благополучность исхода которого была не гарантирована. Для Попова же — художника главное, что здесь точка отсчета будущих опытов «уличного искусства», новых опытов обживания с помощью живописи еще более необычных территорий за пределами привычных рамок холста и стен мастерской.

Интересно, что в данной акции художник, видимо, об этом даже не думая, спародировал или, точнее, по-своему переосмыслил и оживил ставшие к тому времени мертвыми догмами лозунги типа «искусство в народ» или «искусство в жизнь».

Ведь он совсем без циничной иронии соц-арта и т.п., с задиристым максимализмом, живой непосредственностью и игровым азартом действительно радикально вывел искусство в жизнь, физически переместив весь свой тогдашний картинный багаж в «гущу народных масс», то есть в место традиционного воскресного гулянья москвичей, проявив при этом свой особый московский патриотизм. Может отсюда какое-то странновато булгаковское «подмигивание» Москвы — прошедшая в честь двадцатилетия «бульдозерной» выставки акция состоялась не в районе проведения первой (на пустыре в Беляево), что было бы вполне логично, а на том самом Гоголевском бульваре, где прошла в августе 1974 года выставка Александра Попова.

Однако понадобились ещё годы работы, чтобы этот смелый опыт дал свои всходы в фактически самостоятельно изобретённом Поповым новом синтетическом жанре городского искусства, где уже могли бы в полную меру и на равных правах играть свои роли и живопись, и авангардная тактика «провокации», и сама окружающая среда.

Автор: Сергей Кусков / Искусствовед

Советский и российский искусствовед, куратор выставок и арт-критик. Работал в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва). Опубликовал более 200 статей о современном искусстве.

Истории из жизни

Караваджо. Бунтарь без причины

Микеланджело Меризи да Караваджо – enfant terrible мирового искусства, обладавший взрывным темпераментом. Однажды он попал [...]

Июн

Статьи об искусстве

Карикатурное воплощение патологий общества

На полотне А. Попова «Отель» представлены не конкретные люди, а, скорее, карикатурные типажи. Гипертрофированно пышнотелая [...]

Окт

Статьи об искусстве

Портрет И.И. Витман. Тающий образ

Композиционное решение портрета И.И. Витман, советской и российской художницы, достаточно традиционно. Ее фигура помещена ровно [...]

Дек

Истории из жизни

Пегги Гуггенхайм и Макс Эрнст

Семейная жизнь художника Макса Эрнста, яркого представителя дадаизма и сюрреализма, и Пегги Гуггенхайм, знаменитой покровительницы [...]

Июн

Статьи об искусстве

Небольшая фигурка пионерки: в поисках утраченного объема

В каждом полотне серии «Пионерка», вращающейся вокруг статуэтки юной скрипачки, художника занимают различные живописные задачи. [...]

Май

Выставки художника

Выставка «Улица» сближение искусства и реальности. Москва 1989 год

Экспозиция «Улица» в Центральном Доме Художника стала следующим этапом поисков Попова в области максимального сближения [...]

Май