Постмодернизм – это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности.

Умберто Эко

А. Попова можно назвать художником своей эпохи, эпохи постмодернизма, ставшего реакцией на модернизм, господствовавший в культуре начала и середины 20-го столетия. Постмодернизм настаивает на возвращении от абстрактной живописи к предметности, обращается к наследию прошлого как к объекту игрового освоения, источнику цитат-клише и стилизации, эклектично комбинирует его формы.

Так, А. Попов включает в свои произведения аллюзии на самые разнообразные художественные явления предшествовавших эпох. Это и фовизм в трактовке Альбера Марке с его скупостью мазков, и импрессионизм, и абстракционизм, о котором напоминают отвлеченные формы Нескучного сада, и постимпрессионизм Ван Гога с его излюбленными поношенными башмаками, стульями, шляпами и картофелем, и русский авангардизм В. Кандинского, и супрематизм К. Малевича. Автопортреты А. Попова обыгрывают то приемы Дюрера, то принципы академической живописи с ее красными занавесами и горделивыми позами. Художник поднимает крупные темы 17-го века – memento mori, «помни о смерти», vanitas, тщетность бытия, – изображая представительниц древнейшей профессии с лицами-черепами.

Одновременно постмодернизм подвергает значение традиции сомнению. Он направлен против «образцовых» произведений и «образцовых» художников, которые рассматриваются как идеологические «мифы», подлежащие разоблачению. Постмодернизм все уравнивает, сокрушает авторитеты. Неслучайно крупнейший французский философ и социолог Жан Бодрийяр пишет о специфическом наслаждении, которое возникает «от гибели бога и его имени и вообще от того, что там, где было нечто – имя, означающее, инстанция, божество, – не остается ничего». Постмодернизм не признает никакие универсальные истины, стирает границы между высокой и массовой культурой, между искусством и повседневностью. Фундаментом постмодернистского мышления становится ирония.

А. Попов как художник-постмодернист смешивает реминисценции и парафразы произведений великих гениев прошлого с бытовыми явлениями и обыденностью, тем самым иронично низводя традицию.

В работе «Враг хитер. Враг не дремлет» живописец соединяет любимые мотивы Ван Гога – стул, шляпу, старую обувь – с кислотно-зеленой маской из одноименного фильма 90-х гг., популярного продукта массовой культуры.

Трагические религиозные сюжеты, например, Снятие с креста, разворачиваются на полотнах мастера на фоне типовой советской застройки.

Своего учителя М. Рогинского А. Попов пишет как святого на византийской мозаике, рельефного и вспыхивающего золотистыми искрами.

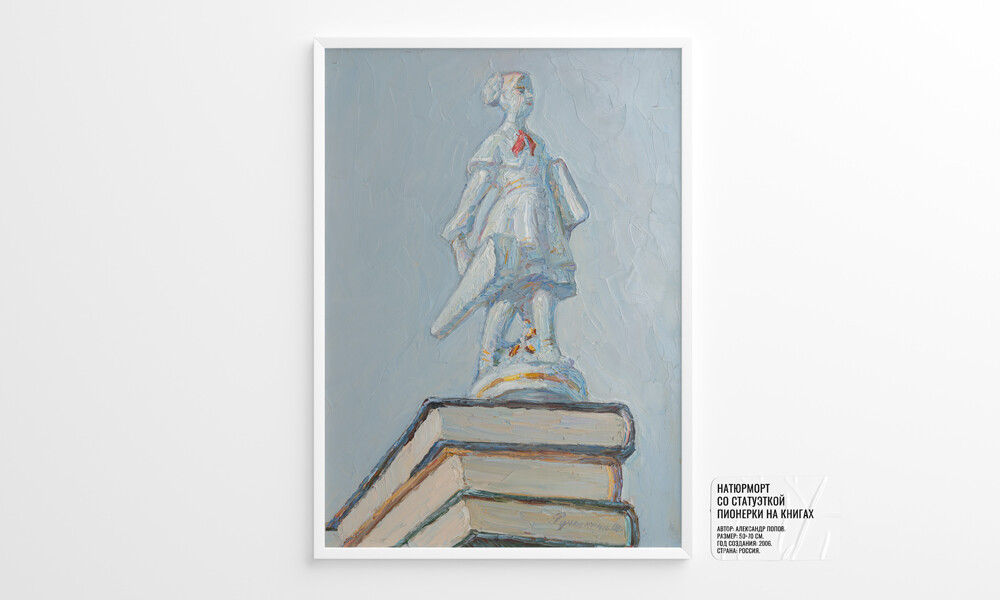

Маленькая фарфоровая статуэтка пионерки, поставленная на внушительный постамент из книг и словно устремленная навстречу «светлому будущему», превращается в символ советской эпохи, воплощение «Рабочего и колхозницы» в одном лице.

Консервные банки, штопор или водосток выбираются в качестве центра композиции, ключевого объекта натюрморта, выписываются, как на академической штудии. Банки из-под консервов, разложенные на витрине, живописец помещает на фоне раковины, словно это Афродита, рожденная из пены.

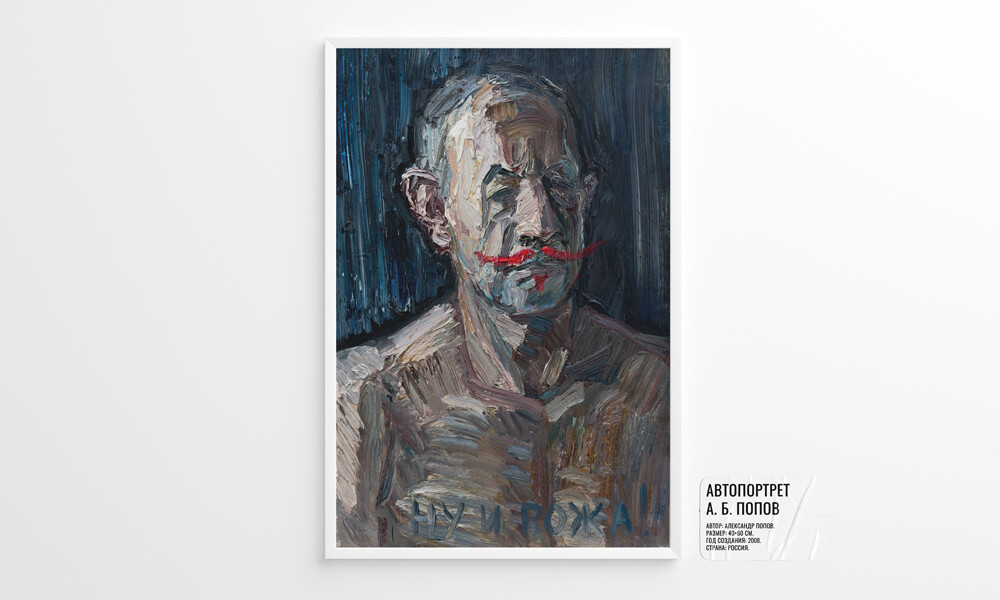

Объектом иронии становится и сам художник: он пририсовывает себе красные усы на одном из автопортретов, напоминающие усы на репродукции знаменитой «Моны Лизы» М. Дюшана, и подписывает картину насмешливой фразой: «Ну и рожа!».

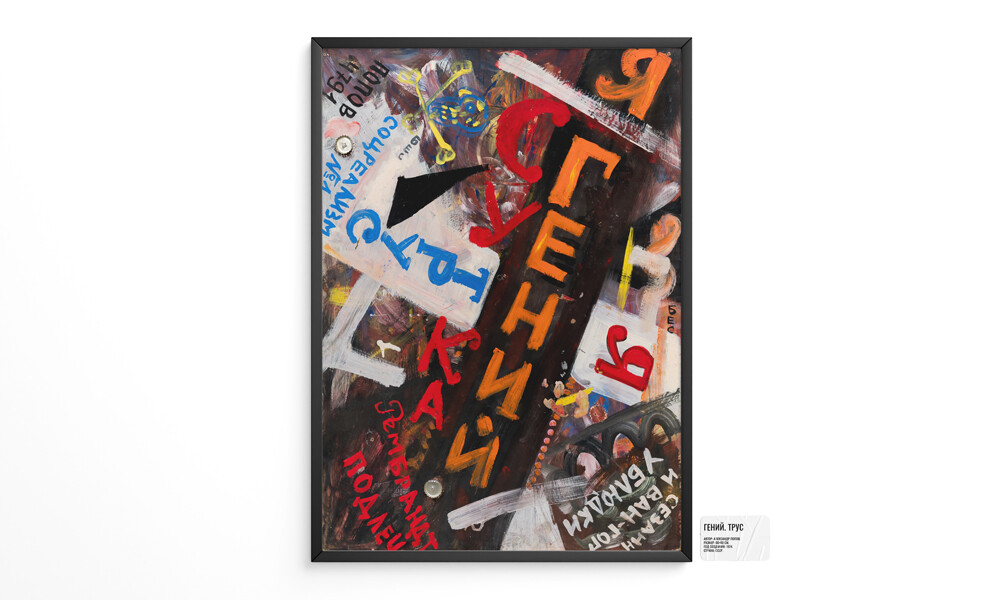

В работе «Гений. Трус», напоминающей дадаистские коллажи, автор называет Ван Гога и Сезанна ублюдками, Рембрандта – подлецом, а себя – гением.

Больше нет авторитетов, и великие художники прошлого, и их коллеги родом из 20-го века – равновесные фигуры на шахматной доске постмодернистского искусства. Постмодернизм не возвращает стиль, а превращает его в пастиш, мозаику, эклектичную смесь. А. Попов тасует стили, художественные феномены, приемы мастеров различных эпох, тем самым сводя их к единой горизонтальной плоскости, лишенной иерархии и образующей калейдоскоп ироничных комментариев на традицию.

Автор: Анастасия Курьянова / Искусствовед

Аспирантка программы «История и теория культуры, искусств» Европейского университета в Санкт-Петербурге, выпускница искусствоведческих программ магистратуры и бакалавриата НИУ ВШЭ в Москве, участница всероссийских и международных научных конференций в области истории искусств.

Статьи об искусстве

Выставки-акции. Акция-провокация или акция-коммуникация?

Акционизм – это такая форма искусства, которая у широкого зрителя в России ассоциируется в первую [...]

1 Комментарий

Мар

Статьи об искусстве

Ван Гог, Рубенс, Кунс, Хёрст, Дали. Миф о «голодающем художнике»

Образ «голодающего художника», идеальным воплощением которого стал Ван Гог, с трудом продававший свои картины, – [...]

4 Комментария

Май

Полезная информация

Оценка стоимости картин на рынке. Можно ли рассчитать эффективность инвестиций?

Недавний скандал, разразившийся вокруг работы из собрания Дмитрия Рыболовлева, невольно заставляет задуматься, почему одни работы [...]

Фев

Статьи об искусстве

Вечеринки звезд. Бал, вдохновивший Булгакова, и Одри Хепбёрн в птичьей клетке

Вызывающая экстравагантность – то, что всегда отличало вечеринки аристократов, богемы, социальной и политической верхушки общества, [...]

Янв

Статьи об искусстве

Античные мотивы в творчестве А. Попова

Античность на протяжении столетий не перестает волновать воображение художников. А. Попов, в творчестве которого нередки [...]

Янв

Статьи об искусстве

Порок и добродетель. Ореол насыщенно-багровых кудрей

Название картины А. Попова «Дама в коктейльном платье» ироничным образом не сочетается с внешним видом [...]

Июл