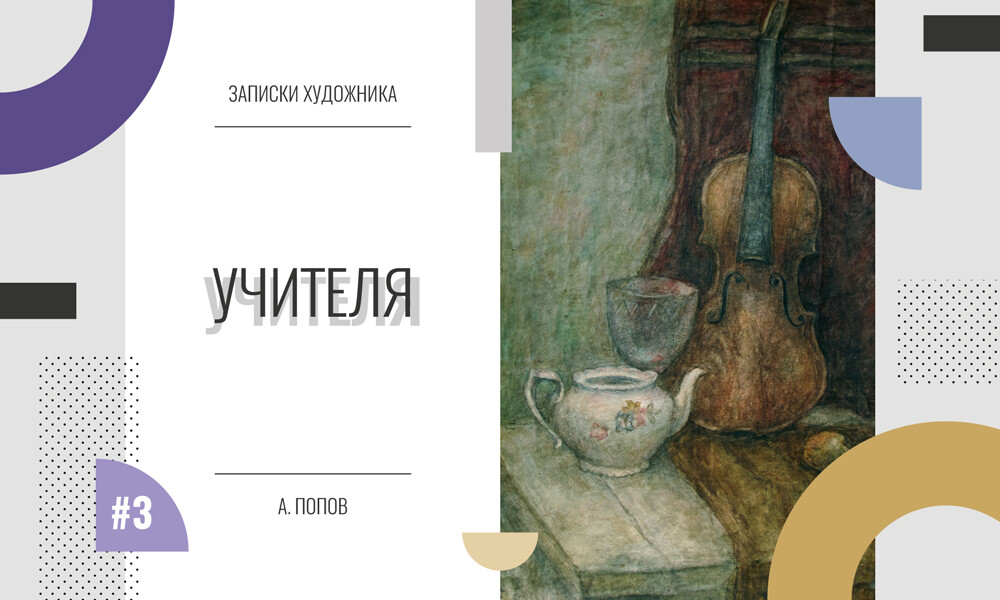

В художественной школе моими педагогами были Евгений Аскерович Измайлов и Михаил Александрович Рогинский. Как-то Рогинский задал по композиции тему «Дом». Акварелью на листе бумаги 60х70 см. я написал по центру большое дерево в ракурсе снизу вверх. Широкий ствол сужается к кроне. Дерево стоит на площади, на которую зритель смотрит сверху. Получилась своеобразная перспектива с двух противоположных точек зрения. Площадь окружена по верху композиции домами, заполнена гуляющими людьми и экипажами. Костюмы людей напоминают Францию начала XVIII века и Петербург XIX. В то время я часто простаивал в музее у картин Николы Ланкре и Жана Ватто.

Акварель эту писал долго, иногда – на кухне в коммунальной квартире, перевозил её с собой, свернув бумагу трубочкой, работал над ней у деда в сельском доме в Раменском. Один фрагмент, слева вверху, с изображением дамы в кринолине и господина в котелке мне особенно удался. Его написал, можно сказать, с посещением вдохновения. Когда работа была закончена, я показал её Рогинскому.

То, что тема «Дом» превратилась в «Дерево» и не была раскрыта, не вызвало вопросов, акварель понравилась.

Рогинский на занятиях никогда не проявлял своих эмоций. Его отношение можно было уловить по взгляду из-под бровей, по интонации голоса. И вот он сразу заметил фрагмент слева вверху на моей акварели и привел его как пример нужного письма.

Удивительным и замечательным педагогом был Михаил Рогинский. Немногословный, он никогда не навязывал своего мнения. Обсуждение работы ученика происходило короткими репликами, которые ассоциативно выявляли мысль, так сказать, по касательной. Мне, например, при каком-то разговоре он однажды посоветовал посмотреть живопись Бориса Григорьева русского периода, что я и сделал, посетив библиотеку при Третьяковской галерее. Когда в сумерках я возвращался домой под впечатлением ранних работ Б. Григорьева, на мосту через канал, около кинотеатра «Ударник», проходившие мимо меня люди представлялись мне в нарядах и шляпах с перьями, как на его картинах.

Работу «Дом – Дерево» повесили на отчетной выставке в художественной школе. После удачи с этой композицией со мной беседовал Евгений Измайлов и задал мне вопрос, который меня ошарашил: «Саша, хочешь стать главным художником Большого театра?» Измайлов как художник и педагог привил мне творческую фантазию, интерес к живописной импровизации. Позже, увидев его живопись, в которой было смешано очарование театра Серебряного века с фантастической образностью Иеронима Босха, я понял, каким мастером, создавшим свой с неповторимой эстетикой стиль, является Евгений Измайлов.

Когда наступала весна, мы с моим другом Сережей Патрушевым после занятий в художке шли гулять. По дороге в булочной покупали сушки с маком, шагали по наполненной весенними запахами Кропоткинской улице, грызли сушки и разговаривали о том о сём. Так доходили до Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. За музеем, в Малом Знаменском переулке, находится дом со скульптурной композицией из трех женских фигур на фасаде под крышей. Мы поднимались по пахнущему кошками черному ходу, вылезали на крышу, на которой была смотровая площадка, и любовались видом весенней Москвы. Странным делом замок, висевший на двери крыши закрытым, всегда открывался в моих руках.

Учеба в художественной школе, в комнатах которой, возможно, еще присутствовала тогда аура Поливановской гимназии, была для меня в то время тёплым островком в окружающей холодной и невзрачной школьной жизни подростка.

Я ехал до школы в троллейбусе № 31, затем шел по Померанцеву переулку и обдумывал, как и что буду рисовать, испытывая душевный трепет перед встречей со своими учителями. Запомнился один эпизод. Во время урока Рогинский иногда выходил из класса, через какое-то время возвращался, и его пиджак (край спины) был испачкан белой побелкой от штукатурки. Видимо, он сидел где-то на подоконнике, прислонившись спиной к стене. Так вот, возвращался Михаил Александрович в таком виде и с очень серьезным, нетерпящим возражений выражением лица прохаживался по классу, иногда делая замечания ученикам. Спустя много лет, в 1992 г., в Париже при встрече с Рогинским я рассказал ему об этом деликатном моменте из времен его учительства, благодаря которому мне открылось что-то важное о творчестве. Рогинский меня не понял и, как я узнал позже из одного интервью, считал, что ничему меня тогда не научил. Вообще я думаю, что тогда меня особенно и не нужно было учить рисовать и писать красками. Мне было достаточно двух живых примеров моих учителей, больших художников. Глядя на них, я постигал, что такое настоящий живописец, каким он должен быть, а должен он быть свободным человеком!

Автор: Александр Попов / Живописец

Советский и российский художник, член «Московского Союза художников». Провел однодневную выставку на Гоголевском бульваре, которая положила начало новому типу московских уличных выставок, ставших неотъемлемой частью культуры 70-х годов СССР. Работы находятся в частных российских и европейских коллекциях, музеях современного искусства.

Истории из жизни

Репин Восторженный и Разгневанный

Репин Восторженный И.Е. Репин был натурой восторженной. Как вспоминал К.И. Чуковский, художник «любил кланяться, благодарить, [...]

Июн

Статьи об искусстве

Больше, чем граффити. Паблик-арт Бэнкси и Хэмблтона

Ричард Хэмблтон – «крестный отец уличного искусства» – гораздо менее известен широкой публике, чем его [...]

Янв

Статьи об искусстве

На хребте селедки. Натюрморт написанный как пейзаж

Селедка, которую А. Попов помещает на передний план одного из своих натюрмортов наряду со шляпой, [...]

Июл

Истории из жизни

К.П. Брюллов. Таланту все прощается

К.П. Брюллов обладал импульсивным характером и не стеснялся в выражениях. Мог ради развлечения начать стрелять [...]

Июн

Истории из жизни

«Жизнь моя». В редакции Федора Попова

«Жизнь моя» – простой, достаточно прямолинейный автобиографический рассказ написал на излете своих лет мой прадед [...]

Дек

Выставки художника

Выставка «Живопись 87» смысл и бездомная красота вещей. Москва 1987 год

Совместная выставка в Объединении «Вернисаж» в 1987 году стала событием столичного масштаба, удачей для молодых [...]

Май